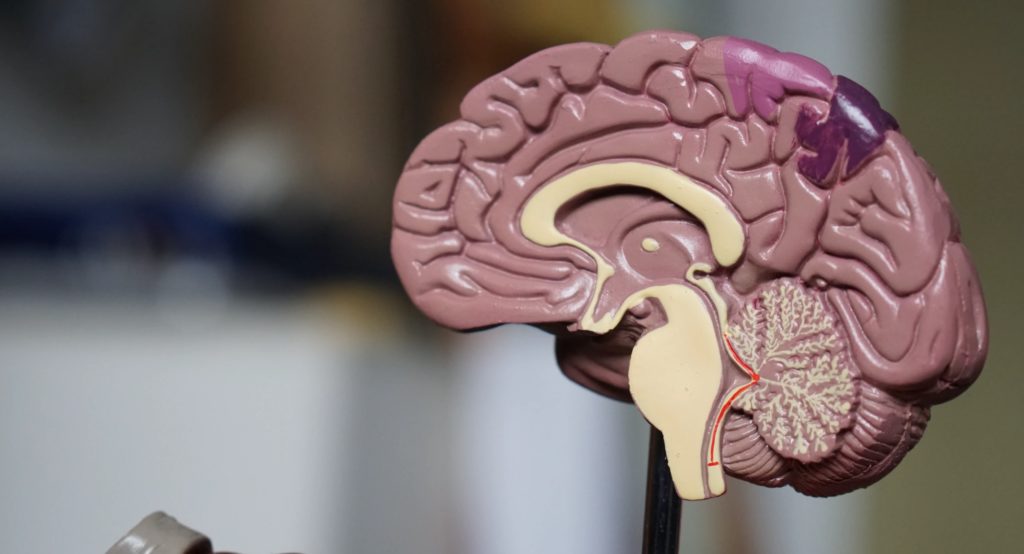

腦的結構和功能

人腦是極精密和複雜的器官,分為大腦、小腦和腦幹。其中大腦分為左、右兩半球,左半球控制右邊身體,負責寫字、說話、數字及邏輯;右半球控制左邊身體,負責藝術、音樂、以及創意。至於前面的額葉、外側的顳葉、頭頂的頂葉、後面的枕葉則各有不同的功能。人腦集合各區域來控制及指揮身體各個大小器官。

腦癌種類

腦癌是頭顱內腦部惡性腫瘤,通常根據腫瘤來源來區分:

- 原發性腦癌 – 從腦組織細胞生長出來的腫瘤。最常見的是星形膠質瘤。

- 轉移性/繼發性腦腫瘤 – 若原發性癌症不是腦部,而是身體其他器官,當癌細胞擴散至腦部,便是腦轉移瘤(即繼發性腦癌),屬於末期癌症。隨着針對其他癌症的治療日趨進步,病人存活率越高,轉移到腦部的機會卻有增加的趨勢,其中最常見的有肺癌、乳癌、腸癌和腎癌等等,有一半以上腦部惡性腫瘤是屬於轉移性腫瘤,絶對不能忽視。

局部轉移及遠距離轉移是什麼?

轉移性腦癌是指原發性癌症在身體的其他部位,癌細胞繼而轉移到腦部,分為局部轉移及遠距離轉移。

- 局部轉移 – 癌細胞由附近原發性腫瘤入侵到腦部, 最常見的是鼻咽癌。

- 遠距離轉移 – 當癌細胞透過血液轉移到腦內,便會形成一個或多個顱內腫瘤,多見於肺癌和乳癌。遠距離轉移是腦腫瘤最常見的一種,腫瘤可能在原發性腫瘤治療後很久才被發現,部分病人更是沒有任何癌症或腫瘤病歷。

良性腫瘤和惡性腫瘤

原發性腦癌雖然不普遍,但常常帶給人絕望的感覺,但和一般的癌症一樣,如果及早發現和治療,治癒機會不低,尤其是隨著越來越多新療法的出現,治癒率就更高。

腫瘤是由於在分裂過程中失控,而不斷增生並積聚成塊狀的細胞所組成,分為良性和惡性腫瘤。良性腫瘤並不是由癌細胞所構成,因此不等如癌症,但醫生一般會建議良性腫瘤的患者

定期接受檢查,以密切監察腫瘤有否改變。至於良性及惡性腫瘤的分別可以參考下表:

| 良性腫瘤 | 惡性腫瘤 | |

| 生長速度 | 較慢 | 較快 |

| 邊界/ 觸感 | 邊界平滑,硬塊觸感分明 | 邊界凹凸不平,硬塊觸感並不分明,呎吋一般較大 |

| 擴散能力 | 會在原發處增大,但不會擴散 | 會擴散至周圍正常的組織,繼而經血液或淋巴系統入侵其他器官,在該處形成「繼發性」(Secondary)或 「轉移性」(Metastasis)腫瘤。 |

| 致命性 | 一般不危及生命,但若不停增生,則可能壓迫到鄰近的器官 | 必須及早治療,否則有致命性。 |

| 成份 | 由非癌細胞組成 | 由癌細胞組成 |

原發性腦神經膠質瘤分級

| 特性 | |

| 第一級 | 第一級的腦腫瘤惡性程度最低,在顯微鏡下的外貌幾乎是正常。在這階段一般透過複雜性較低的手術治療便可得到良好的療效,癒後的存活時間會較長。 |

| 第二級 | 在顯微鏡下,細胞的外貌有輕微異常,其生長速度相當慢,侵犯鄰近的腦組織,或發展成惡性度較高的腦腫瘤的機會較微,但經治療後有機會復發。 |

| 第三級 | 第三級的腦腫瘤在顯微鏡下有異常的細胞,生長速度非常快,其惡性度較高,並有侵犯鄰近腦部組織的機會。 |

| 第四級 | 此級數的惡性度最高,顯微鏡下顯示異常細胞並快速增生,亦會大範圍地侵犯鄰近的腦部組織。此外,腫瘤有不正常的血管增生和壞死的細胞。存活時間一般較短,情況一般較不理想。 |

常見腦腫瘤:神經膠質瘤

眾多種類之中,最常見的腦癌是膠質瘤,成因還不確定,但通常未必是單一成因,而大部份來自基因變異。神經膠質瘤(Glioma)是中央神經系統的腫瘤,源自神經膠質病變,有良性亦有惡性。此種類的腫瘤通常出現在腦部,屬於常見的腦腫瘤,佔約 33%。由於人腦內的膠質細胞佔約九成,若此細胞出現突變,便會變異成膠質瘤。

長期接觸輻射物和從事化學物品相關工作的人有較高的得病率。腦癌可以發生在任何年齡層,但統計發現於 3 至 12 歲的幼童和 45 至 70 歲的成年人發病比率比較多。

膠質瘤的嚴重性可根據細胞變異、增殖指數、鄰近組織入侵性、新增不正常腫瘤血管、腫瘤內部壞死等,從而分為 4 級。第一、二級生長緩慢,性質比較溫和。第三、四級屬於高度惡性,尤其第四級,可稱「多形膠質母細胞瘤」,生長異常迅速,擴散距離遙遠,而患者多在 40 歲以上人士。

| 常見程度 | 約 33.3% |

| 病發年齡 | 可發生在任何年齡,但一般較常見於成人。 |

| 第四級腦癌存活期(五年) |

|

| 分類 | 惡性腫瘤

良性腫瘤

|

若神經膠質瘤壓到腦部或脊髓,會出現以下症狀:

腦癌症狀不易被察覺

腦部的空間受頭骨局限,不同部位有不同的功能,故此腫瘤的症狀、位置、大小、生長的速度亦有直接的關係。有些病人可能並沒有症狀或者較遲出現腫瘤症狀,因此不僅病人有機會忽略患病徵兆,家人也不太容易發現,除非是一些類似中風的明顯症狀(手腳無力、言語不清、嘴臉歪斜)才會令人有所警覺。

由於人腦各區域包括前面的額葉、外側的顳葉、頭頂的頂葉、後面的枕葉等,均控制著身體不同的部位,因此症狀會因應腫瘤所在的位置而有所不同。

常見的腦腫瘤症狀

- 頭痛 – 從間歇性頭痛變成持續性頭痛,尤其是早上起床時的頭痛感覺特別强烈,而且頭痛會越來越頻繁和嚴重,甚至會噁心嘔吐。

- 癲癇發作

- 容易失平衡與行走時感到困難

其他症狀包括:

- 手腳逐漸喪失感覺及行動能力

- 言語不清和難以用言語表達想法

- 視力模糊、出現重影、視野缺損

- 記憶衰退、人格改變

- 日常生活混亂

腦癌在發展過程中有時會出現嚴重併發症,例如腫瘤出血、腦積水及重積性癲癇等,這些情況或需要緊急手術治療。

治療腦癌要結合多種方案

腦癌的治療方法主要是結合腦外科切割手術,配合術後電療、化療減低復發風險,有時候亦會採用鏢靶治療和最新的電場治療。大多數情況下醫生需要根據患者的個別情況來擬定治療計劃。

原發性腦癌中有 8 成為膠質瘤,當中有超過 7 成屬於星形膠質細胞瘤,是最難根治的一種腦癌。以一至四級惡性程度來說,第一級 2 年後的存活率有 9 成,第二級有 6 成,第三級有 5 成,第四級根治機會很微,即使用盡各種治療,大部分都會復發,兩年存活率少於 3 成,5 年存活率則更差,約只有半成。

手術治療:

手術治療是主要的方法,最理想的效果是將整個腫瘤連同周邊癌細胞侵蝕的組織割除,但要在不損害腦部功能和造成嚴重併發症的大前提下,要將腫瘤完全切除是十分困難的,故此很多時只能在安全範圍內盡量移除腫瘤,以減低顱內的壓力和患上腦癌而帶來的不適及。

隨著醫學進步和高科技儀器的發展,手術精準度大大提升,病人需要面對的風險也相對減低了不少。磁力共振導航系統、實時超聲波導航及螢光顯影劑 (可在手術的特殊藍光下產生紅色螢光)等等工具,能夠幫助醫生準確切除腫瘤位置和延伸部份。

若果腫瘤在腦部一些重要區域或附近,例如語言區域或運動區域,則可以使用術間神經傳導刺激方式或清醒開顱手術,以確認要保留的重要區域,才進行切割手術,目的為了保留病人的腦部功能及將損害減到最低。

放射治療:

採用先進放射技術集中高能量放射線破壞癌細胞,阻止生長。

化學治療:

常用的口服化療藥為「替莫唑胺」(Temozolmide, TMZ),能夠穿透血路屏障攻擊癌細胞。

腫瘤電場治療(TTF):

TTF 是嶄新的腦癌治療技術,患者需要每天至少 18 小時戴上頭套,透過製造出來的電場干擾腦部癌細胞,使它們無法正常分裂,從而阻止癌細胞生長,可以與化療藥物同步使用。新療法不會增加副作用,惟費用相當昂貴。

近年標靶治療、免疫治療在治療其他癌症上有很大的突破,但應用在大部份腦癌病人上反應就一般。故此過去 10 多年來治療腦癌,尤其第四級別腦癌的標準療法並無改變:手術後接受 6 星期電療化療,再延續口服化療藥半年,若同時接受電場治療,病人整體存活時間可以由 16 個月延長至 20 個月,5 年存活率亦由 5% 增至 13%。

腦癌發病及死亡統計

根據醫院管理局轄下的香港癌症資料統計中心,於 2019 年所進行的研究數據顯示,腦癌的總發病人數為 1,216 人,總死亡人數為 249 人。以下列表詳細列明腦癌患者的性別分佈、腫瘤類別及高危年齡。

| 男性 | 女性 | |

| 發病人數 | 536 | 680 |

| 死亡人數 | 129 | 120 |

| 非惡性腫瘤人數 | 377 | 560 |

| 惡性腫瘤人數 | 159 | 120 |

原發性的腦部及其他中樞神經系統腫瘤包括惡性和非惡性的高危年齡均為 45 – 64 歲人士。另外,惡性腦腫瘤的種類包括膠質母細胞瘤、星形膠質瘤、寡樹突神經膠質瘤及空管膜細胞瘤; 而非惡性腦腫瘤則包括腦膜瘤、腦垂體瘤及神經鞘瘤,患病人數如下:

| 人數 | |

| 膠質母細胞瘤 | 137 |

| 星形膠質瘤 | 27 |

| 寡樹突神經膠質瘤 | 17 |

| 空管膜細胞瘤 | 14 |

| 腦膜瘤 | 460 |

| 腦垂體瘤 | 221 |

| 神經鞘瘤 | 157 |

腦腫瘤併發症

人腦是人類最重要的器官之一,它是身體的控制中心,負責協調、控制和分析身體各部位的功能,若腦部出現腫瘤,併發症一般較為嚴重:

如何預防腦癌?

醫學界對腦癌的成因尚未有明確的了解,一般相信與遺傳、環境、先天性和接觸化學物質等有關,因此難以預防。有專家曾指出手提電話或相關的電子器材所釋出的幅射,有機會導致腦腫瘤,但這說法尚未有大規模的研究支持,故此仍需待進一步研究才可作定論。

- 1智友站

- 2英國國民保健署(National Health Services, NHS)

- 3Health Line

- 4American Association of Neurological Surgeons(AANS)

- 5香港防癌會

- 6醫院管理局香港癌症資料統計中心